Прочитати повний текст можна на сайті FAZ

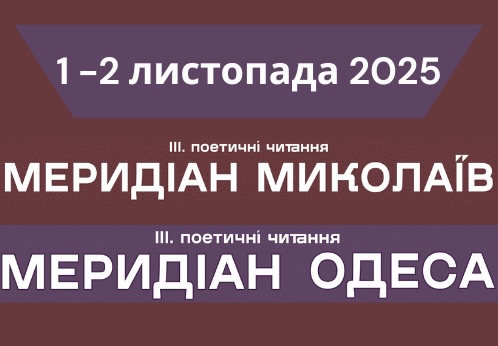

Zugleich wächst in diesen Zeiten der existenziellen Bedrohung für die ukrainische Staatlichkeit und Kultur das Interesse an Letzterer. Gerade weil der Kreml sie auszulöschen wünscht, verzeichnet sie einen Boom. Davon zeugt auch das Literaturfestival Meridian während des ersten Novemberwochenendes, das mit Autoren wie Artem Tschech und Andrij Ljubka Stars der ukrainischen Gegenwartsliteratur nach Odessa und Mykolajiw brachte.

Die Erfahrung der Todeszone

Artem Tschech verarbeitet in seinen schlichten, atmosphärischen Texten seine Fronterfahrung. Auf der Bühne im Kulturzentrum „Union“ in Odessa berichtete er am Samstag, wie er sich als junger Schriftsteller bereits mit 23 Jahren „ausgeschrieben“ hatte. Es bedurfte seiner Teilnahme am Krieg im Donbass, einer Transformation vom schreibenden „Kiewer Hipster“ zum Soldaten für 14 Monate, um wieder zu seinem Beruf zurückzufinden. 2017 veröffentlichte er seinen Prosaband „Nullpunkt“ – eines der ersten literarischen Werke zum Donbasskrieg überhaupt, das 2022 in deutscher Übersetzung beim Arco Verlag erschien. Das Buch war international erfolgreich, wohl auch, weil es in Tschechs dokumentarischer Prosa nicht um plumpe Heldenerzählungen, sondern um die reale Erfahrung in der Todeszone geht, um widersprüchliche Gefühle und um Missstände im Militär.

Mit Beginn der Großinvasion meldete sich Tschech erneut zur Armee. Er überlebte die blutige Schlacht um Bachmut, dient bis heute und musste sich für die Teilnahme am Literaturfestival eine Sondererlaubnis einholen. Auf der Bühne las er auch Ausschnitte aus seinem neuen Buch „Verkleidungsspiel“, in dem es um die Großinvasion geht. Jetzt, so Tschech, sei der Krieg um einiges schrecklicher als noch vor zehn Jahren. Zugleich gebe es immer mehr Autoren in Schützengräben.

Schriftsteller und Spion

Eine von ihnen ist die dreißigjährige Jaryna Tschornohus. Sie verfasst freie Verse, durchzogen von existenziellen Fragen und Symbolen, bisweilen von Pathos. Da sie anders als Tschech keine Sondergenehmigung erhielt, war sie beim Festival per Zoom zugeschaltet. Gekleidet in Camouflage-Uniform und in einem Auto sitzend, trug sie bewundernswert ruhig ihre Gedichte vor. Der Moderator der Veranstaltung, Oleksandr Bojtschenko, Übersetzer und Publizist, stellte Tschornohus die Frage nach der Verbindung von Kultur und Gewalt, auch wenn das eigentlich eine Diskussion für die Zeit nach dem Krieg sei. Schließlich hätten die Deutschen, die im Zweiten Weltkrieg ungeheures Leid über Europa gebracht hatten, ja auch ihren Hölderlin gehabt. Tschornohus erwiderte bestimmt, es sei die russische Kultur, aus welcher der aktuelle Todeskult erwachse. In einem ihrer neueren Gedichte heißt es: „Es gibt keine russländische Klassik und deren Nachahmung / europäischer Kulturen, es gibt keinen russian salad / es gibt nur das Genozid-Spiel auf Russländisch.“

Den ersten Festivalabend am Samstag in Odessa beschloss Andrij Ljubka. Mit seinem neuen Spionageroman „Abend in Istanbul“ habe er ein leicht lesbares Buch für schwere Zeiten schreiben wollen, sagte er. Das Kriegsthema ist darin dennoch präsent. Beim Protagonisten handelt es sich um einen ukrainischen Schriftsteller, der vom Geheimdienst SBU den Auftrag erhält, während einer Buchvorstellung in Istanbul einen russischen Kriegsverbrecher zu töten.

Eine kulturelle Leerstelle wird gefüllt

Am nächsten Morgen ging es mit einem olivgrün angemalten Auto, das Ljubka für Soldaten an der Front besorgt hatte, ins 130 Kilometer entfernte Mykolajiw, das Zentrum des Schiffsbaus in der Ukraine. Der Schriftsteller sammelt Spenden, kauft gebrauchte Fahrzeuge und übergibt sie Soldaten an der Front, die so leichter zu ihren Stellungen gelangen können. Da Mykolajiw häufig aus der Luft angegriffen wird, fand das Festival dort im Schutzkeller des Hauses der Flottenoffiziere statt, der nun als Ort für Kulturveranstaltungen dient. Dort trat die Schriftstellerin Oksana Sabuschko auf, die Grande Dame der ukrainischen Literatur.

Man strebe mit solchen Veranstaltungen an, die Leerstelle zu füllen, die durch die Abwendung von der russischen Kultur entstehe, erklärt die Leiterin des Festivals Ewgenija Lopata der F.A.Z. Im russischsprachigen Odessa beziehungsweise russifizierten Süden der Ukraine wolle man all diejenigen unterstützen, die infolge des Krieges zur ukrainischen Sprache wechseln. Dank der finanziellen Unterstützung der Robert-Bosch-Stiftung ist der Festivalbesuch gratis.

Russische Kultur als Feindbild

2010 initiierte der Unternehmer Swjatoslaw Pomerantsew das Literaturfestival „Meridian“ in Czernowitz, seit 2011 unterhält er den gleichnamigen Verlag, in dem Bücher namhafter ukrainischer Autoren erscheinen. Durch den Beginn des Krieges 2014 kam eine weitere Aufgabe hinzu: Kulturdiplomatie. „Das Ziel war, durch Literaturveranstaltungen über die Ukraine und den Krieg zu sprechen“, sagt Lopata. Seitdem organisiert das Meridian-Team im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus Touren für ihre Autoren. Seit 2023 veranstaltet man zudem weitere Filialen des Festivals in Städten im besonders vom Krieg betroffenen Süden und Osten des Landes, in Charkiw, Saporischschja, Cherson, Mykolajiw und Odessa.

Kulturfestivals an diesen Orten symbolisieren Resilienz. Bei den Lesungen in Odessa und Mykolajiw wurde deutlich, dass man in der Ukraine das Eigene zu bewahren versucht, auch indem man sich vom Feindlichen befreit und dagegen abgrenzt. Schnell wird die russische Sprache und Kultur mit dem Feind assoziiert – eine Reaktion, die verständlich ist in Zeiten, da Moskau mit seinem täglichen Terror aus der Luft den Willen der ukrainischen Bevölkerung zu brechen versucht.

Doch das ist nicht einfach. Die bekannteste literarische Persönlichkeit Odessas überhaupt, Isaak Babel, dessen Muttersprache Jiddisch war und der seine Werke in einem idiosynkratischen Russisch, das von ukrainischen Einflüssen durchzogen ist, schrieb, könnte künftig im Namen der Derussifizierung so wie Puschkin aus dem Stadtbild verschwinden. Eine Bewertung dieser Prozesse von außen sollte man sich aber wahrscheinlich für friedliche Zeiten aufsparen.