Nora Gomringer (42) ist die wohl wichtigste deutschsprachige Lyrikerin der Gegenwart. Soeben war sie an einem Literaturfestival in der Ukraine und berichtet uns von Lebensfreude inmitten des Grauens.

Frau Gomringer, hatten Sie Angst, nach Czernowitz zu reisen?

Nora Gomringer: Angst nicht richtig, weil ich ja von Bewohnern dort hörte, wie sie seit Ende Februar leben. Meine Versicherung hab ich trotzdem gleich gefragt, ob sie eine Überführung zahlen würden und wie es denn um den Versicherungsschutz steht, wenn man in ein Kriegsgebiet reist. Ich bin da pragmatisch.

Und?

Sie zahlt. Ich reiste hin. Ich war aber schon erleichtert, wieder zurück zu sein.

Wie kam es als deutschsprachige Lyrikerin zur Einladung in die Ukraine?

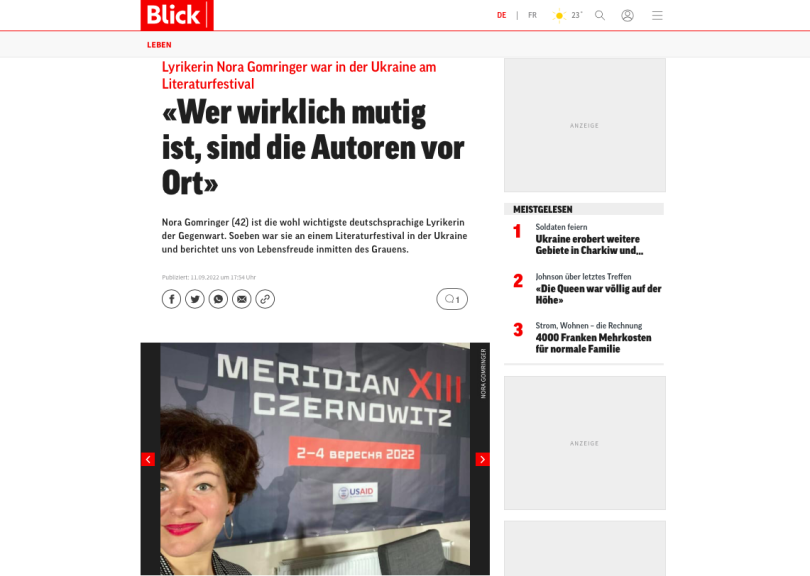

Ich war schon zwei Mal dort. Ich bin mit der Gegend gefühlsmässig sehr verbunden: Meine Mutter ist eine kurze Zeit in Lemberg aufgewachsen. Die Festivalmacher des Meridian-Lyriktreffens sind übrigens mutige Leute, die sich uns Dichter auch unter den Mutigen ausgesucht haben. Es herrscht Krieg. Eigentlich gehen Leute fort, aber das betrifft die Landesteile, die unter Beschuss und Besatzung stehen.

Und das war in Czernowitz nicht so?

Nicht unmittelbar, die Stadt liegt in der Westukraine. Was faszinierend ist: Ausgewanderte Ukrainer, Bürger vieler Länder, kehren zurück. Und zwar ganz bewusst, um ihrem Land beizustehen. Kann man Kamikaze nennen. Aber dann fehlen die Vokabeln mutig, edel, frei in der Diskussion ganz. Ausserdem herrscht dort absolutes Selbstverständnis: Wir kämpfen für uns, damit Putin seine Arme nicht zu euch ausstreckt.

Da sind einige deutsche Schriftsteller anderer Meinung. Sie haben in einem offenen Brief einen Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert.

Die entsetzen mich! Und beschämend ist es auch. Wer ist man, den Leuten zu sagen, sie sollen ihre mit Mut gepaarte Wut und Verzweiflung, Trauer und Intelligenz einfach «stecken lassen»? Ausserdem ist uns die Ukraine historisch nahe, und auch als Volk.

Können Sie das näher ausführen?

Nur schon in der Erde um Czernowitz liegen Hunderttausende von Toten, die die Nazis auf dem Gewissen haben. Deutsche Geschichte liegt da in der Erde. Viele Grabsteine vor den 1940ern sind deutsch beschriftet, künden von einer multilingualen, facettenreichen Bevölkerung. Und Deutsche und Schweizer agieren, als hätten sie nichts mit der Ukraine zu tun, sagen ihr: «Tja. Pech. Wer so nah dran ist, muss halt Federn lassen.»

Nennen Sie Ihre «Kollegen» also zynisch?

Mehr als das: Von einem anderen Land Opferbereitschaft vorauszusetzen, bei einem unverschuldeten Angriff, ist grausam. Es hat was vom alten Topos der Täter-Opfer-Umkehr, die in Hollywoodfilmen oft zu Tränen rührt und Leute für 80 Minuten Gerechtigkeit beschwören lässt. Geht das Licht an, sagt man wieder: Hilf dir selbst! So verstehe ich Völkerrecht nicht.

Sind Sie als Dichterin und Lyrikerin grundsätzlich politisch?

Meine Gedichte per se als politische zu deklarieren, das tut ihnen, glaube ich, nicht gut. Immerhin steht hinter dem Wort «politisch» die Forderung: Weltformel für Verbesserung, Revolution. Das kann ich nicht bieten. Ich beschreibe und ich fasse zusammen. Ich denke, das ist etwas, was ich kann und auch an anderen Dichtern bewundere, seit ich Kind war. So möchte ich schreiben. Bewegend und fröhlich und stark, entschieden und nur manchmal obskur. Ich würde sagen, das ist eine Art persönlichen politischen Denkens und Handelns. Einmischung – nicht hektisch und ängstlich, sondern gefestigt und klar. Aber generell gilt: Dichter müssen sich was trauen, wenn sie aus ihren Nussschalen kommen. Und an einem solchen Festival wird Poesie mit einem Wimpernschlag politischer als vorher vielleicht jemals intendiert. Zu diesem Sich-etwas-Trauen muss ich aber noch etwas sagen!

Gern!

Es ist bei näherer Überlegung eigentlich grundverkehrt, uns Dichter, die als Gäste dort waren, so wie vorhin als «mutig» zu bezeichnen. Wir sind natürlich Hasenfüsse, und hätte es Luftalarm gegeben, was ich mir es «Armageddon Style» tatsächlich einmal vorstellte, hätte ich grosse, grosse Angst gehabt und gehofft, dass meine mich jeweils selbst erstaunende Coolness eingesetzt hätte. Aber wissen tut man es ja erst, wenn es geschieht. Wer wirklich mutig ist, sind die Autoren vor Ort: Alle organisieren irgendwas, sammeln Geld, kaufen gebrauchte Autos, fahren diese wahrlich mutig in die Donbass-Region und übergeben sie Militärs. Solche Sachen. Nützliche, pragmatische Dinge – das läuft neben allem. Die ganze Zeit.

Wie waren denn die Nächte? Konnten Sie schlafen?

Die Nächte waren ruhig. In Erinnerung an Covid waren auch die Ausgangssperren ab 23 Uhr fast noch im Blut. Alle tranken halt etwas schneller, tanzten und sprachen intensiver. Aber es hängen alle natürlich auch ständig am Handy.

Können Sie generell zur Stimmung an diesem Festival zu Kriegszeiten etwas sagen?

Das Schönste dort waren der Ernst und die hochgestimmten Herzen der Kolleginnen und Kollegen und der Veranstalter. Klingt so pathetisch, aber wir kennen in Deutschland oder der Schweiz so eine Stimmung einfach nicht. Hier geht es um alles.

Worüber haben Sie sich dort am meisten gefreut?

Ich hab mich rasend gefreut über die Eltern mit kleinen Kindern, über die Läden, die eröffnet werden, den wenigen Leerstand. Und die Freude der Leute darüber, dass man kommt und ein Zeichen setzt damit. Wann ist man schon mal ein Symbol? Das bitte bloss nicht zum Titel machen! Aber wir ausländischen Dichter stehen als Verbündete bei. Alle versicherten uns, dass ihnen das wichtig sei. Sehr wichtig.

Ein Symbol wofür?

Ich mache ein Beispiel: Ich bin mit einer Sprüngli-Tüte aus Zürich dort angereist, um meinem Übersetzer eine Freude zu machen. Was erst mal dekadent wirkt, kann einen Triumph des Lebens statuieren. «Tanzen am Abgrund» ist doch dafür das geflügelte Wort. Oder denken wir an Leute, die einen Stift für sich alleine in einem KZ klauen konnten. Sie waren reich an einer Sache, die vordergründig wenig Wert hat, und doch gibt es unzählige Zeichen, die in den Baracken dadurch gesetzt wurden. Ein Mensch war hier. Einer führte diesen Stift, zog Linien.

Was war das Seltsamste, das Sie dort erlebt haben?

Macht man Fotos, wird man rasch und völlig zu Recht ermahnt. Ich hatte das unterschätzt und habe prompt drei Jahre Knast wegen Spionage angedroht bekommen.

Haben Sie das denn verstanden? Sprechen Sie Ukrainisch?

Nein, ein paar Leute lachten, und ich fragte nach. Just diese Schwangere war übrigens aus Washington D.C. angereist und verkündete klar und deutlich am Grenzübergang, sie sei zurückgekehrt, um ihr Kind in der Ukraine zu gebären. «Ein echtes Kind des Landes soll es werden. So wie ich eines bin», sagte sie mir.

Was sollten die Menschen in der Schweiz über diesen Krieg wissen?

Das alles kann sich sehr weit weg anfühlen. Man riecht nicht, wie ein abgebranntes Haus riecht oder Leichen. Man sieht Bilder und kann diese im Gehirn gleich neben Filmbildern ablegen. Mit Gerüchen geht das nicht. Daran muss man sich erinnern und es sich selbst erklären: Keiner in der Ukraine wollte diesen aggressiven Krieg. Vor sechs Monaten lebten Papa, Bruder, Schwester, Mama noch, hatte die Freundin nicht nächtelang in einem Keller gesessen, um dort vergewaltigt zu werden. Das ist alles sehr nah. Und so geht es den Leuten dort schon seit über einem halben Jahr. Und was wir bei uns tun, was unsere Politik tut, aber vor allem, was sie unterlässt, birgt sehr grosse Konsequenzen.

Blick, 11.09.2022